[阿寒湖観光タクシー]札幌小樽観光タクシーの[阿寒湖・マリモ観光案内]

マリモについて

北海道で最初に天然記念物の指定を受けました。

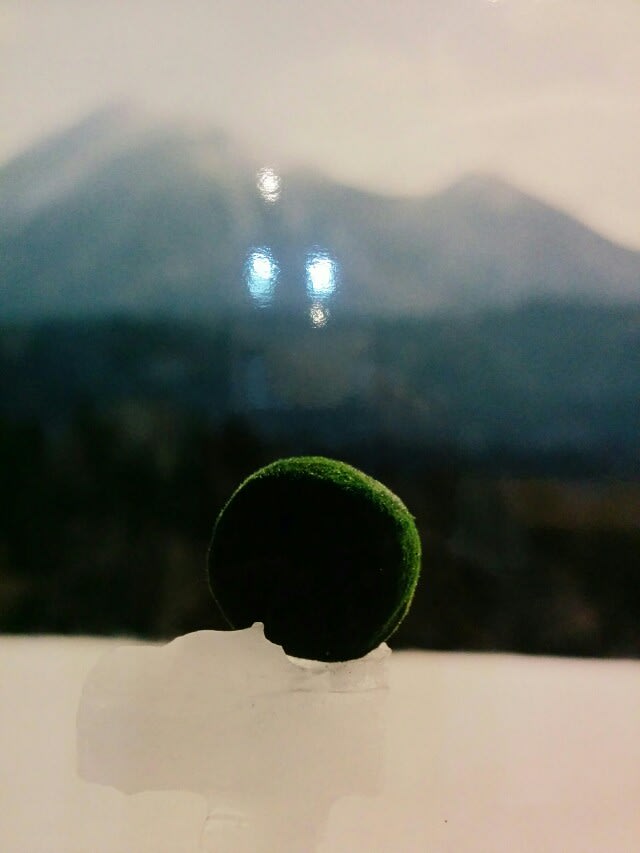

鮮やかな緑色の美しいビロード状の丸い藻で、大きいものは直径30㎝以上から、小さいものは1㎝ほどのものまでさまざまです。

20㎝以上のもので数万個、小指の先位の小さいものまで入れると数億個にものぼると言われております。

マリモは阿寒湖ばかりではなく、北アメリカ、北ヨーロッパ、ロシアなど北緯45度より北の淡水湖で見られます。

国内では、青森県の左京沼、富士山麓の山中湖、河口湖でも発見されていますが、その大きさ、美しさは、阿寒のマリモに及ぶものがないと言われております。

マリモは、シオグサ科の淡水藻(というのが定説ですが、採金の研究では新たな説もでているようです。)で、1本、1本細いうちに糸のような藻が微妙にからみあって、長い年月のうちに丸い形をつくっていくそうですが、水温、水質、水流などの条件が揃っていなければ、なかなか丸くならないそうで、阿寒湖のようになるのは珍しく、それだけに貴重なものです。

また、成長して大型になると、その形を保つことが出来なくなって壊れてしまいますが、この壊れたかけらが再び集まって小さなマリモとなります。

普通、野球のボール(6.4㎝)位に成長するまで、およそ150年~160年は掛かるということです。

しかし、条件などによって最も早いもので5~10年で10~20㎝の大きさに成長するとも言われております。

未知の部分がまだまだあり、研究途中と言うことです。

阿寒湖のマリモが発見されたのは、明治27年ですが、明治30年、札幌農学校(現・北海道大学)の学生だった、川上龍弥氏によって採取され、世界的な植物学者、宮部金吾博士の協力を得て、「マリモ」と名付けられました。

大正10年に天然記念物、さらに、昭和27年には、特別天然記念物に指定され、大切に保護されています。

一時は盗んで持ち帰る人や、本州へ売りさばく人などかいて、その数が減ってしまいましたが「マリモを故郷の湖へ」の返還運動がおこわれ、3500個ほどのマリモが生まれ故郷の阿寒湖へ戻って来ています。

アイヌの人達はこのマリモを「トーラサンペ」湖の妖精と呼んで大切にし、毎年、秋も深まる10月初め、マリモがなくならないように祈る「マリモ祭り」を行っています。